Farbperspektive einfach erklärt, inklusive Arbeitsblatt

Grundlage der Farbperspektive

Die Farbperspektive (auch Farbenperspektive oder Entfernungskontrast) basiert darauf, dass Farben unterschiedliche Tiefenwirkungen haben. Die Kenntnis der Farbperspektive hilft dabei, auf einer Bildfläche einen dreidimensionalen Raumeindruck zu erzeugen (siehe Perspektive). Warme Farben wie Rot und Orange treten visuell in den Vordergrund, während kalte Farben wie Blau und Türkis in den Hintergrund treten (siehe dazu: Kalt-Warm-Kontrast).

Dieser Effekt basiert sowohl auf unserer alltäglichen Wahrnehmung der Umwelt (siehe dazu: Luftperspektive) als auch auf der Tatsache, dass Farben in zweidimensionalen Bildern wie Malerei und Fotografie unterschiedliche räumliche Entfernungen suggerieren können. Die Farbperspektive wird durch physikalische (Wellenlänge der Farben), physiologische (Brechungswirkung des Auges) und psychologische Faktoren (visuelle Erfahrung) beeinflusst.

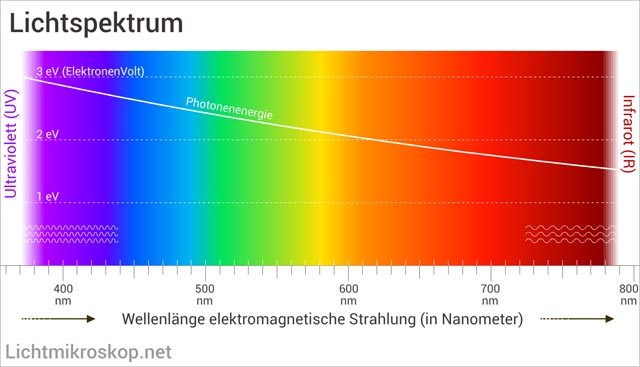

In der folgenden Abbildung des Lichtspektrums (Wellenlängen der sichtbaren Farben) sieht man links die kalten Farben (kurze Wellenlänge um 400 Nanometer), echts sind die warmen Farben zu sehen (lange Wellenlängen um 700 Nanometer). Dieser Unterschied ist wichtig, um zu verstehen, warum Rot näher erscheint als Blau.

Warum erscheint Rot näher als Blau?

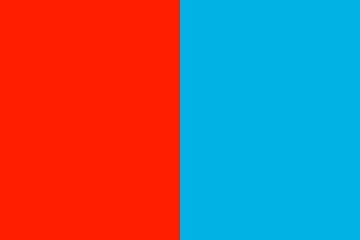

rot wirkt näher als blau

Die Farbperspektive erzeugt eine räumliche Tiefenwirkung von Farben auf einer Fläche und ermöglicht die Illusion von Räumlichkeit. Sie basiert physikalisch darauf, dass für das menschliche Auge die Farbe Rot näher zu sein scheint als Blau. Dafür gibt es zwei Haupterklärungen.

- Dispersion: Kurzwelliges blaues Licht wird stärker von der Augenlinse gebrochen als langwelliges rotes Licht. Dies führt dazu, dass das auf die Netzhaut projizierte blaue Bild kleiner erscheint als das rote Bild.

- Farbortsfehler: Blaue Gegenstände werden scharf vor der Linse abgebildet, während gleich weit entfernte rote Gegenstände weiter weg erscheinen. Dies liegt daran, dass sich die Linse durch Akkommodation leicht konvex formt, um den roten Gegenstand scharf zu stellen. Die Anstrengung des Ziliarmuskels, der die Linse verformt, dient als Hinweis auf die Entfernung eines Objekts. Je größer die Anstrengung, desto näher erscheint uns das Objekt.

entweder blaue Gegenstände scharf gesehen oder rote (Abbildung übertrieben)

Verblauung (Kunst): Warum ist der Himmel blau?

Das sichtbare Licht der Sonne enthält alle Farben und hat eine Wellenlänge von 0,38 bis 0,78 Mikrometer (µm). Wenn diese Lichtstrahlen in der Erdatmosphäre auf Luftteilchen treffen, können sie entweder absorbiert ("verschluckt" oder reflektiert ("weitergeleitet") werden. Die Intensität und Art der Absorption und Reflexion hängen von der Größe der Luftteilchen und der Lichtwellenlänge ab. Es gibt zwei unterschedliche Effekte, die den Himmel blau bzw. hellblau färben.

Die Rayleigh-Streuung

Die kleineren Luftteilchen, hauptsächlich Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle sowie winzige Wassertröpfchen und Aerosole, sind etwa 100-mal kleiner als die Wellenlängen des sichtbaren Lichts. Der britische Physiker Lord Rayleigh (John William Strutt, 1842–1919) erkannte folgendes:

Um das Licht optimal reflektieren zu können, müssten die Luftteilchen genau so groß sein wie die Wellenlänge.

- Da blaues Licht eine deutlich kürzere Wellenlänge hat, wird es deutlich besser reflektiert (siehe dazu Abb. "Lichtspektrum" oben). Blau wird dadurch weniger absorbiert, sondern eher reflektiert.

- Da rotes Licht relativ langwellig ist, wird es schlechter reflektiert. Rot - so wie auch die übrigen Farben Grün, Gelb und Orange - wird daher eher absorbiert und weniger reflektiert.

Dadurch wird blaues Licht 16-mal stärker von den Luftmolekülen reflektiert (gestreut) als langwelliges rotes Licht.

Die Mie-Streuung

Nun stellt sich die Frage, warum der Himmel manchmal statt blau fast Weiß aussieht, vor allem am Horizont und in der Nähe der Sonne. Der deutsche Physiker Gustav Adolf Mie (1868–1957) endteckte die Ursache. Wenn die Luftteilchen etwa gleich groß oder größer sind als die Lichtwellenlänge (wie Aerosole oder atmosphärisches Wasser), streuen sie das gesamte weiße Sonnenlicht - also nicht nur blau, sondern alle Farben. Dadurch wird der Himmel in der Nähe der Sonne aufgehellt. Zudem sehen hohe Wolken mesit weiß oder hellgrau aus. Da die Konzentration von Aerosolen und Wasser in bodennahen Schichten höher ist als in der Höhe, ist dieses weißliche Blau besonders in der Nähe des Horizonts sichtbar.

Grob vereinfacht kann man sagen, dass bei der Farbperspektive die Farben im Hintergrund blau sind und im Vordergrund eher Rot, Orange oder Braun.

Farbperspektive in der Kunstgeschichte

Es gibt zahllose weltberühmte Gemälde, deren Komposition und Wirkung auf diesem Farbschema basiert. Seit Jahrhunderten machen sich Künstler den oben geschilderten Umstand zunutze, dass blaue Farbtöne weit weg zu sein scheinen. Im Folgenden einige Beispiele:

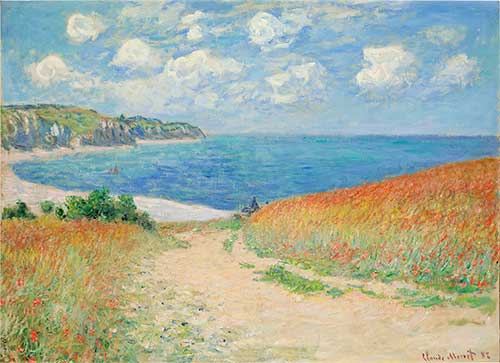

von Claude Monet

In der Landschaftsmalerei werden warme Farben wie Braun, Gelb, Orange und Rot oft im Vordergrund verwendet, während kühlere Farben wie Grün, Blau und Türkis häufig im Hintergrund zu finden sind, um die Tiefenwirkung zu verstärken. Künstler wie Claude Monet nutzten diese Technik, um klare Ebenen in ihren Bildern zu schaffen. Die Abbildung zeigt sein Gemälde "Pfad bei Pourville", einer Landschaft an der Atlantikküste, die vorne orange-rot und im Hintergrund blau-türkis ist.

von Joachim Patinir

Aber auch schon vor dem Impressionismus verwendeten Künstler diese Farbkombination, um im Bild eine Raumtiefe mit Hilfe des Farbperspektive zu erzielen. Die "Flucht nach Ägypten" stammt von Joachim Patinir, einem bedeutenden Maler der Spätrenaissance (Manierismus). Patinirs Weltlandschaften waren wegen ihre magischen Raumtiefe sehr geschätzt.

von Caspar David Friedrich

Ein weiteres berühmtes Beispiel, das auch häufig im Kunstunterricht an Schule besprochen wird, ist "Der einsame Baum" (oder auch: "Dorflandschaft bei Morgenbeleuchtung") von Caspar David Friedrich aus dem Jahre 1822. Auch dieser Hauptvertreter der Romantik (Kunstepoche) hat die Farbperspektive genutzt, um einen immensen Sog in die Raumtiefe zu erzeugen.

in London", um 1835, von William Turner

Ein weiterer berühmter Künstler ist der Engländer William Turner, dessen sphärische Bilder ebenfalls hervorragend geeignet sind, um die Farbperspektive zu erklären. Sein Gemälde "Der Brand des Parlamentsgebäudes in London" aus dem Jahre 1835 nutzt den Effekt allerdings etwas anders: Obwohl sich der Brand mit den leuchtend gelben, orangen Farben in der Entfernung abspielt, rückt er optisch so in den Mittelpunkt, dass man sich sehr nahe daran wähnt - man spürt förmlich die Hitze des Brandes.

um 1905 von Ferdinand Hodler

Es gibt hunderte weitere Beispiele für die Farbperspektive in der Kunstgeschichte. Abschließend sei hier noch das Bild "Der Genfer See von Chexbres aus" von Ferdinand Hodler aus dem Jahr 1905 erwähnt.

Wie kann man die Farbperspektive nun nutzen? Im Grunde ganz einfach: alles, was weit weg sein soll, wird in kalten Farben gemalt (eher Blau-Türkis), alles was sich nahe vor dem Betrachter befinden soll, wird eher in warmen Farben gemalt (eher braun, orange oder rot).

Unterschied zur Luftperspektive

Verblauung, unscharf, kontrast-arm

Während die Farbperspektive auf den genannten Farbeffekten (warm: vorne, kalt: hinten) basiert, sind bei der Luftatmosphäre nicht die Farben entscheidend, sondern der Kontrast und die Detailschärfe. Die Abbildung "Luftperspektive" zeigt die wesentlichen Merkmale:

- Mit zunehmender Entfernung werden Dinge unschärfer bzw. verschwommener.

- Mit zunehmender Entfernung verlieren die Dinge ihre farbliche Sättigung. Sie werden blasser, die Farben verschieben sich in Richtung der Blautöne.

- Mit zunehmender Entfernung reduziert sich der Hell-Dunkel-Kontrast. Die dunklen Flächen werden heller und blasser.

Luftperspektive und Farbperspektive sind also zwei grundlegend verschiedene Dinge - allerdings kommen sie in der bildenden Kunst sehr häufig gemeinsam daher, insbesondere in Landschaftsbildern. Daher werden Luft- und Farbperspektive häufig verwechselt. Mehr zum Thema Luftperspektive.

Arbeitsblatt zum Üben der Farbperspektive

Das folgende Arbeitsblatt kann im Kunstunterricht in der Schule genutzt werden. Aber natürlich können sich alle Interessierten das Arbeitsblatt oder die Ausmalvorlage ebenfalls kostenlos herunterladen und ausdrucken - oder sich von dem Thema inspirieren lassen. Es ist ganz einfach.

Aber bitte bedenken: die Farbperspektive funktioniert nur mit Farben. Ein Bleistift reicht nicht aus - das wäre dann die Luftperspektive. Zunächst das Übungsbild als Vorlage - es handelt sich um eine "Weltlandschaft". Wenn Sie nicht weiter wissen, orientieren Sie sich einfach an den Bildbeispielen in diesem Artikel.

Hier das Arbeitsblatt zum kostenlosen Download: Arbeitsblatt Farbperspektive (PDF, 140 kb)

Viel Erfolg beim Malen!

"Mikroplastikparadies", Aquarell, 42x42 cm, April 2023

Übrigens: meine neue Bilderserie zeigt Korallenriffe (als Punktebilder, siehe Abbildung). Auch für diese Unterwasserlandschaften nutze ich die Farbperspektive, um Bildtiefe zu erzeugen. Mehr über diese Bilderserie.

Weitere Artikel zum Thema Perspektive: